焼岳と上高地

(2008年3月)

北アルプスでもっとも活動的な火山とされている焼岳火山は、もう長いこと爆発していない。現在では何ヶ所かから白い“煙”(水蒸気が主成分の噴気)が弱く立ち上っているだけだ。明治時代以降1963年(昭和38年)までは何度も噴火していたのだが、その後は静穏な状態が長く続いている。明治以降の噴火のほとんどが、マグマが地表に噴き出す噴火ではなく、熱せられた地下水が地表付近で一挙に膨張(気化)して爆発するタイプの水蒸気噴火だった。そして斜面に降り積もった火山灰が大雨によって流され、しばしば泥流が発生してきた。多い時は年間30回も噴火したことがある。山頂付近の水蒸気ガスの温度が400度を超えていたこともあるのだ。

1963年以降も群発地震は時折おこっている。山頂(北峰)までの登山も規制解除され、登山道も整備されて多くの登山者が山頂へ向かっている。登山道の途中や山頂付近では、黄色い硫黄の結晶が付着した、高温のガスを噴き出す噴気孔を目にすることができる。 1995年2月、ふもとの中ノ湯では水蒸気爆発がおこった。そして、安房トンネル・道路の工事現場では土砂の下に生き埋めとなった尊い4名の命が失われた。平湯、中尾や新穂高温泉などの奥飛騨温泉郷は焼岳火山の恵みそのものなのだが、この山はいつ噴火して災害をもたらしてもおかしくはない、常に警戒が必要な活火山でもある。最近でも、山頂の南西側斜面で噴気の量が増えたり減ったりを繰り返し、一時的には話題にもなる。そのたびに生きた火山であることを人々に印象づける。また、ごく最近でもドーンという爆発音(?)が聞こえたり、赤い光が見えたなどの報道もあったが(2007年12月)、その真相は確認されていない。

図1:上高地側からみる焼岳溶岩ドーム。上部は荒々しい山肌、下部は崩れたものが構成するなだらかな斜面となり、軟弱なため深くえぐれたガリーが発達する。山頂付近に白い噴気ガスが立ち上る。

焼岳火山は雲仙普賢岳のような溶岩ドームである(図1)。普賢岳同様、火砕流発生を繰り返し、溶岩ドームの周囲は溝のような谷地形が刻むものの比較的なだらかな斜面となっている。最後の火砕流は約2000年前に発生した。だが、焼岳は単一の溶岩ドームだけではない。周囲の白谷山、アカンダナ山、割谷山などを含め、ひとくくりの火山群を構成しているのだ(図2、図3)。広義の焼岳火山とはこの火山群をさす。このうち古い火山群は12-7万年前に活動していた。新しい火山群は2.6万年前頃から活動を始めている。もともとは一つの火山(群)とみなしていたのだが、アカンダナ山も過去1万年以内に噴火した活火山である、と2003年に気象庁が認定した。なぜ焼岳と別に扱われたか、これは決して純粋に火山学的な理由ではなかったとも聞く。アカンダナ山は1万年前頃から活動を始めた狭義の焼岳火山の弟分、その誕生は狭義の焼岳火山よりも最近のことだ。ただ、その寿命は短かったのかもしれない。しかし、中ノ湯の爆発事件はその発生場所からして、アカンダナ山がまだ生きていることを示しているのかもしれない。

図2:南方よりみる焼岳火山群。奥が狭義の焼岳、手前がアカンダナ山。

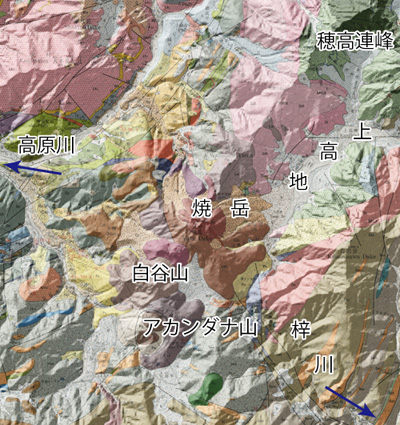

図3:焼岳周辺の地形陰影付の地質図。上が北。5万分の1地質図「上高地」(地質調査所、1990年発行)に国土地理院の数値地図50mメッシュ(標高)を使用。岩石の種類や時代ごとに色分けされている。

狭義の焼岳火山では溶岩ドーム上にいくつもの火口が開いている(図4)。山頂には水をたたえた正賀池火口と呼ばれる火口がある。そのすぐ北に接して深くて暗いインキョ穴火口(図5)、北西斜面の黒谷火口などは明治以降に形成された水蒸気噴火の火口跡である。噴火の際は火山岩塊や火山灰を吹き上げるが、斜面にたまったこれらの堆積物は軟弱で崩れやすく、大雨により押し流されて泥流となり、火山が噴火しなくてもふもとに大きな災害をもたらすことがある。この代表例が、1915年(大正4年)におこった割れ目噴火に起因する泥流が、東側の梓川を堰き止めた事件だ。大正池ができたのだ。もちろん堰き止め当時は、ちょっと広い川、という程度ではなかった。その後も土砂が頻繁に運ばれて、池はどんどん小さくなってきているのだ。川を塞ぐのも土砂、池を埋めるのも土砂である。

図4:空からみた焼岳溶岩ドーム上の火口跡。中央が水をたたえた正賀池火口。そのすぐ左にインキョ穴がある。写真手前は黒谷火口。

図5:北峰からインキョ穴をのぞき込む。

さて、もっと前の時代に遡ろう。焼岳は穂高連峰から高度を下げながら南西方へ続く稜線上に位置する。その東側が大正池を抱く梓川が流れる上高地である(図6)。では、焼岳が誕生する前はこのあたりの地形はいったいどうだったのだろう。

現在の梓川は上高地から松本盆地を経て信濃川にいたり、日本海に注いでいる。しかし、かつては西側(飛騨)に流路が続いて富山平野につながっていたらしい。70万から60万年前くらいだろうか、焼岳のやや西方で大規模な噴火がおこった。この噴火前までは、現在の小八賀川へ流路が続いていたのだが、その流れが堰き止められ、梓川はやや北に流路を変え、高原川につながったのだ。この噴火をおこした火山は上宝火山あるいは貝塩火山とも呼ばれるが、火山体そのものは残っていない。そこから噴出した大規模な火砕流が堆積した火砕流台地が焼岳の西方に広がっている。

2.6万年前頃、新期の火山群が噴火をはじめ、白谷山が成長し、梓川を塞ぎ始めた。やがて湖ができた。それが上高地の始まりである。平坦な上高地の地形はこの湖に流れ込んだ土砂が厚く積もってできたのだ。土砂は厚いところでは400mもたまっているらしい。やがて湖は満水となり決壊し、現在の梓川の流路になったのだ。これはよく知られるようになった学説だ。上高地の入口、釜トンネル付近に押し寄せた4000年前の溶岩が、道路の対岸にせまって川を狭めているのも観察できる。この一連の変化は、1915年噴火で大正池ができた事件とは比べものにならない長い年月の、しかも大規模な出来事だったのである。広く平坦な河原が10kmほども奥まで続く上高地は、このような歴史を経た産物である。

図6:焼岳火山と上高地(右)。奥に槍穂高連峰。焼岳から張り出した尾根が上高地を堰き止めている様子がわかるだろうか。

この上高地の成因を探るために、250mもの深いボーリングを掘ろうという計画が報道された(2008年1月)。この実現のためには多くの予算と関係機関の協力が必要となるだろう。この調査が成功すれば、上高地の成因だけでなく当時の地球環境の変遷、そして、焼岳火山群の過去の噴火の歴史がさらに解明され、ひょっとしたら予想もしていなかった新説が飛び出してくるかもしれない。